Coming soon!

Coming soon!

Coming soon!

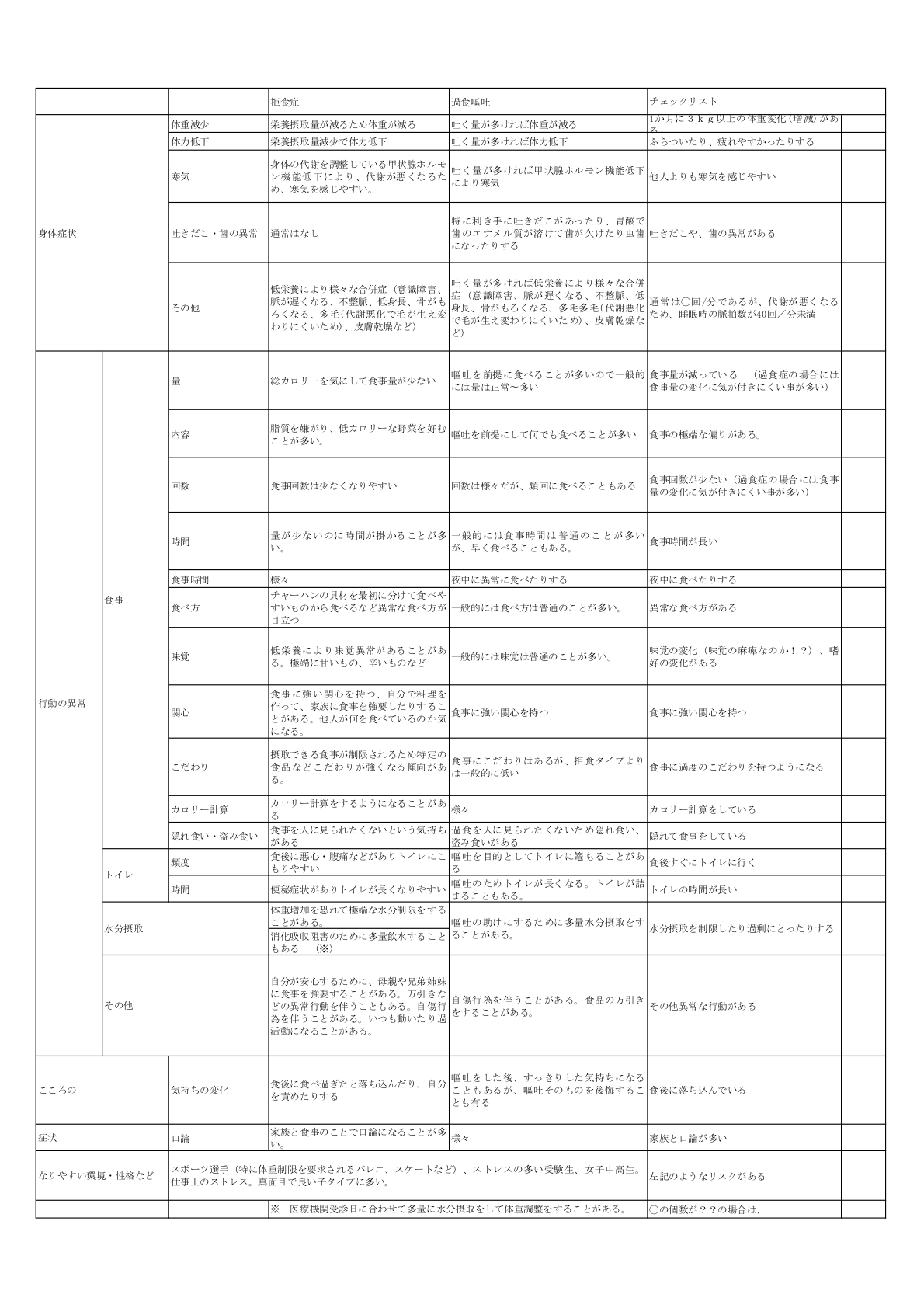

病気の食べすぎなのか、ただ食べるのをやめられないだけなのか、兆しを見分ける方法について述べます。

摂食障害には、極端に食事を制限してやせが進行する拒食タイプと沢山食べてしまうが嘔吐することによって体重をコントロールしている過食嘔吐タイプがあります。以下のこの二つのタイプに分けて記載しています。

A.身体の症状

A-1 体重

主に拒食タイプで栄養障害がある場合に問題になりますが、過食嘔吐タイプでも体重に変化があることがあります。

体重減少の確認が大切。特に中学生、高校生のように成長期で体重が増えていく時期なのに逆に体重が減ってしまうのは危険なサイン。

食べ方がおかしいと感じた場合には体重変化に注意すること。

A-2 体力低下や寒気

主に拒食タイプで栄養障害の結果として起きます。

低栄養により体力が低下したりホルモンバランス異常が起こったりする。

このため、健常人よりも極端に寒がるという症状が出ることがある。

B.行動の異常

B-1 食事

食べ方だけで病気かどうか判断することはなかなか難しい。

a. 食事量

拒食タイプ。総カロリー数を気にして、量を食べることができない。

b. 食事内容

拒食タイプ。特に脂肪などを極端に嫌う。総カロリー数を気にする。拒食タイプを疑った方が良い。

過食症タイプ。一つのものを大量に食べるなど

c. 食事回数

過食嘔吐のタイプ。後で嘔吐することを前提に食べているので食事回数も増えて、過食しがちになる。

d. 食事時間

拒食タイプ。食べる量が少ない場合でもゆっくりゆっくりと食べてしまう。

過食タイプ。食べるのが早いこともある。

e. 食べ方

様々な例が報告されている。

例えば、チャーハンであれば食べ始める前に一旦、ご飯と具材を全て分けてから食べ始めるなど。

チャーハンの中の肉など食べにくいものがあるため、一旦分けて食べやすいものから食べたりする。

過食タイプでは変わった食べ方が見受けられないこともある。

f. 味覚

拒食タイプでは特に、とても甘いものや辛いものを好むことがある。

B-2 トイレ

a. 過食嘔吐のタイプの場合、食後すぐにトイレにこもって、嘔吐をする。

食後すぐにトイレに行くこと、トイレの時間が長すぎるというのは危険なサイン。

また、吐物が多くてトイレがよく詰まることもよく起こる。

b. 摂食障害患者は便秘傾向の患者が多いため、それだけでもトイレ時間は長くなる。

B-3 水分摂取

a. 水の摂取減少

体重を頻回に測っている患者に多い。

水はカロリーがゼロであるが、体重計に乗ると、1mlあたり1g増えることになるため、体重が増えることを恐れて飲まなくなってしまう。

b. 過剰水分摂取

嘔吐タイプでは水を飲むことで嘔吐しやすくする方法がある。

また、水を食事と一緒に多量に摂るとカロリー摂取が抑えられる可能性がある(要文献)。

また、すでに摂食障害で通院している患者の場合は、一時的に体重を増やす目的に水分摂取をすることがある。

B-4 その他の異常行動

a. 隠れ食い、盗み食い

家族のいないところで隠れて食べたり、冷蔵庫の中や保存してある食品を無断で食べたりしてしまう。

職場やお店でも万引きして食べたりすることもある。

C.こころの症状

C-1. 口論

食事のことで家族と喧嘩になる。

C-2. 気持ちの変化

食後に食べ過ぎてしまったと落ち込んで自分を責めたりする。

C-3. 食事への関心

摂食障害になると、食事に対する関心が病的に高まる。

a. いつも食事のことばかりを考えて、テレビ、雑誌などいつも食事に関する情報を探している。

b. 食事への過度のこだわり

例えば、食材の買い物でも細かい注文を付けるようになる。

例えば豆腐でも、メーカーや商品を細かく指定するようになる。

c. カロリー計算

カロリーを気にするようになって、自分でカロリー計算を始めたりすることもあります。

まとめ

食べ方だけで見分けることは難しいことがあるが、その他の生活の様子などから病的と判断できます。

病院受診時にも使用できる症状比較表を紹介します。

ひどい場合どういう症状になるのか?入院が必要になるのはどういう時でしょうか?

症状には身体とこころの症状があります。ほとんどの身体の症状は、食事量を制限したり、食べても吐いてしまったりするために起こる栄養不足が原因です。しかし、栄養状態が保たれていても嘔吐だけで生じる問題もあります。嘔吐だけで生じる問題に関しては、その旨を明記します。

A-1 脳

a. 立ちくらみ

急に立ち上がるとふらついたり、転倒したりする。

b. 低血糖

血糖が下がって、意識が遠のいたり、けいれんしたりすることがあります。

c. 脳の萎縮

栄養が足りなくなったり、脱水が進行したりすると脳が縮んでしまいます。

判断力なども鈍ります。栄養状態などが改善すれば元に戻ると考えられています。

A-2 心臓

a. 徐脈

脈が遅くなります。

夜眠っている時に1分間に45回より少なくなります(数値については他の医師にも要確認)。

さらに悪化すると心臓が止まってしまうことがあります。

b. 不整脈

心室頻拍など命に関わるような不整脈も起こりえます。

c. 心のう水

心臓を包む膜に水がたまることがあります。

d. 僧帽弁逸脱症

心臓の中で心房と心室を分けている重要な役割をする僧帽弁の動きに異常が出ることが有ります。

A-3 骨

a. 骨粗しょう症

通常はお年寄りに見られる骨粗しょう症が、若い人でも起こります。

カルシウム不足により骨がもろくなるためです。

カルシウムは、骨に蓄積できる年齢が決っているため、その時期を逃すと後から骨を丈夫にすることは難しいです(他の医師にも要確認)。

b. 骨折

骨粗しょう症が原因で骨がもろく、折れやすくなります。

四肢の骨だけでなく、骨盤や椎体など重要な骨が折れて命に関わる可能性もあります。

c. 成長障害

摂食障害は思春期に起きやすいです。

骨の成長がまっさかりの時に病気になると成長が途中で止まってしまって身長が低くなってしまいます。

A-4 ホルモン

a. 甲状腺ホルモン

ホルモンは身体の中で作られ、身体の様々な活動を調整する物質で、その代表的なものの一つが甲状腺ホルモンです。

低栄養でまず問題になるのが甲状腺ホルモンの低下です。

ひとよりも寒がりになったり、疲れやすくなったりします。

b. 女性ホルモン

女性の場合には、女性ホルモンの一つであるエストロゲンが低下します。

生理や骨にも影響を与えます。

A-5 月経

a. 無月経

女性の場合には、生理の頻度が減ったり、止まったりします。

まだ生理が始まる前に発症した場合は、ずっと生理が来ないこともあります。

A-6 その他

a. 髪の毛

髪の毛が抜けやすくなります。

b. 皮膚

皮膚がカサカサになってしまいます。

新陳代謝が低下して、毛が生え変わりにくくなるために毛深くなります。

c. 貧血

d. 唾液腺

e. 歯への影響

嘔吐によって、胃酸が逆流して虫歯になったり、歯が溶けやすくなったりします。

A-7 こころの症状

抑うつ状態になったり、うつになったりします。また、強迫障害といって、

食事や生活に過度のこだわりを持ってとらわれてしまうこともあります。

また、生まれつき発達の偏りを持っている患者さんもいます。

もしお子さんが摂食障害になってしまったかもしれないと思った時にはどこに相談したら良いのでしょうか?(各科の特徴、長所・短所など)

■総論

A-1. 二つの問題

a. 専門家の不足

摂食障害の対応に慣れた医療機関などが少ない

相談に行っても良くわからないまま時間が過ぎたり病状が進行したりする可能性がある。

b. 本人の問題

本人が病気だと思っていない、本人が病院を受診したがらない

A-2. 病気の進行度、重症度

病気の進行度でも異なります。重症になると本人が病院受診を頑なに拒否することがあります。

A-3. 本人の病識の有無

病識があるかないかでも異なります。病識とは本人が“自分が病気かもしれない”と思っているかどうかです。

痩せ始めた時には、本人は病院に行ってダイエットを止められたらどうしようという不安を持っているかもしれません。

かなり痩せているのに本人がもっと痩せたいと思っている可能性

A-4. 身体症状の有無

本人がふらつく、お腹がいたい、寒気があるなどの身体症状がある場合この身体症状をきっかけに病院に相談することが良いこともあります。(拒食・過食について)

嘔吐時の合併症について

A-5. 医療機関以外に相談できるところはあるのか?

日本小児科学会は、2006(平成18)年に小児科は思春期診療も行うことを宣言しています。

高校生まで18歳でも小児科受診しても大丈夫です。(医療機関により受け入れ基準が違うことがあります。受診前にご確認ください。)

成長についても記載

お子さんが中学生、高校生の頃に発症しやすいので相談できる場所として学校の養護教員などがあります。

A-6. 医療機関を受診する前に準備すること

メモの準備

このサイトにある摂食障害を疑う特徴についてメモをまとめましょう(チェックシートを利用してください)。

母子手帳、成長の記録。

親子の証明ができるもの。子どもの保険証など

■各論

B-1. 重症の場合

意識障害などで倒れてしまう

なんらかの理由で重症になるまでどこの医療機関にもつながらなかった場合です。本人が意識障害などで倒れてしまった時に救急病院を受診することになるでしょう。この時にできれば担当医師にメモした内容を伝えて相談すると、入院して専門の診療科につなげてもらったり、専門の診療科を持つ医療機関へ紹介してもらえたりする可能性があります。

チェックシート 1.5番 摂食障害症状チェックリスト

B-2. 軽症の場合

本人が忙しいなどと色々な理由で医療機関の受診を拒否する可能性があります。電話 で予約する際に本人が不在でも相談可能かどうかを確認することも必要です。

B-3. 医療機関に受診するためのきっかけがある場合

本人が何かに困っている場合、不安がある場合は、その症状にあう診療科を受診するのも良いでしょう。高校生くらいまでなら小児科へ、小児科を嫌がる年齢ならば、症状に応じて内科、胃腸科などが良いでしょう。

B-4. 医療機関

a. 総合病院かクリニックか大きな病院の良いところ、検査機能。担当医が変わる。

検査は検査でしてもらう。

二本立て。

クリニックよりも総合病院が良いとは必ずしも言えません。

総合病院は紹介なしで直接受診することが難しかったり、予約がとりにくかったりします。

自宅から遠いこともあるでしょう。まずは近くのクリニックを受診することをお勧めします。

かかりつけ医を持つことの利点は、いつも同じ先生に何でも相談できることです。

病気のほとんどは大きな総合病院に行かなくてもかかりつけ医への相談で済むことがほとんどです。

また、より深刻な病気の可能性が疑われる場合は、かかりつけ医が判断し、総合病院へ紹介してくれます。

総合病院ではかかりつけ医で出来なかったより詳しい検査などをしてくれます。

また検査や入院治療が終わればまたかかりつけ医へ連携してくれます。

うまく、かかりつけ医と総合病院を使い分けることが大切です。

b. 総合病院でもクリニックでも何科を受診したら良いか迷うこともあります。症状がある場合には先に説明した通りですがもう一度整理しましょう。

① 小児科

中高生までならまずは小児科がお勧めです。

しかし、小児科で摂食障害を専門にしている先生は少ないので、メモを準備して摂食障害を心配していることを伝えて下さい。

摂食障害に詳しい医療機関を紹介してもらいましょう。

② 内科

本人が小児科受診を嫌がる年齢ならば一般内科、総合内科で良いでしょう。

③ 胃腸科などの専門科

本人が便秘などの腹部症状を持っている場合は、胃腸科を受診してみるのも良いでしょう。

また寒気などを訴えている場合はホルモン異常の可能性があるので内分泌科などに受診するのも良いでしょう。

しかし、摂食障害を心配していることをちゃんと伝えましょう。

④ 婦人科

月経不順・生理不順がある場合です。

⑤ 心療内科

本人が不安などを抱えていて、心療内科受診を嫌がらない場合

⑥ 精神科

最終的には摂食障害は精神科治療が必要と思われます。

しかし、初期から精神科受診することは困難なことが多いと思います。

身体症状が少なく、精神科受診を嫌がらない場合。

⑦ 救急診療科

何か急激な症状(激しい腹痛、意識障害、転倒など)がある場合は受診すると良いでしょう。

Coming soon!

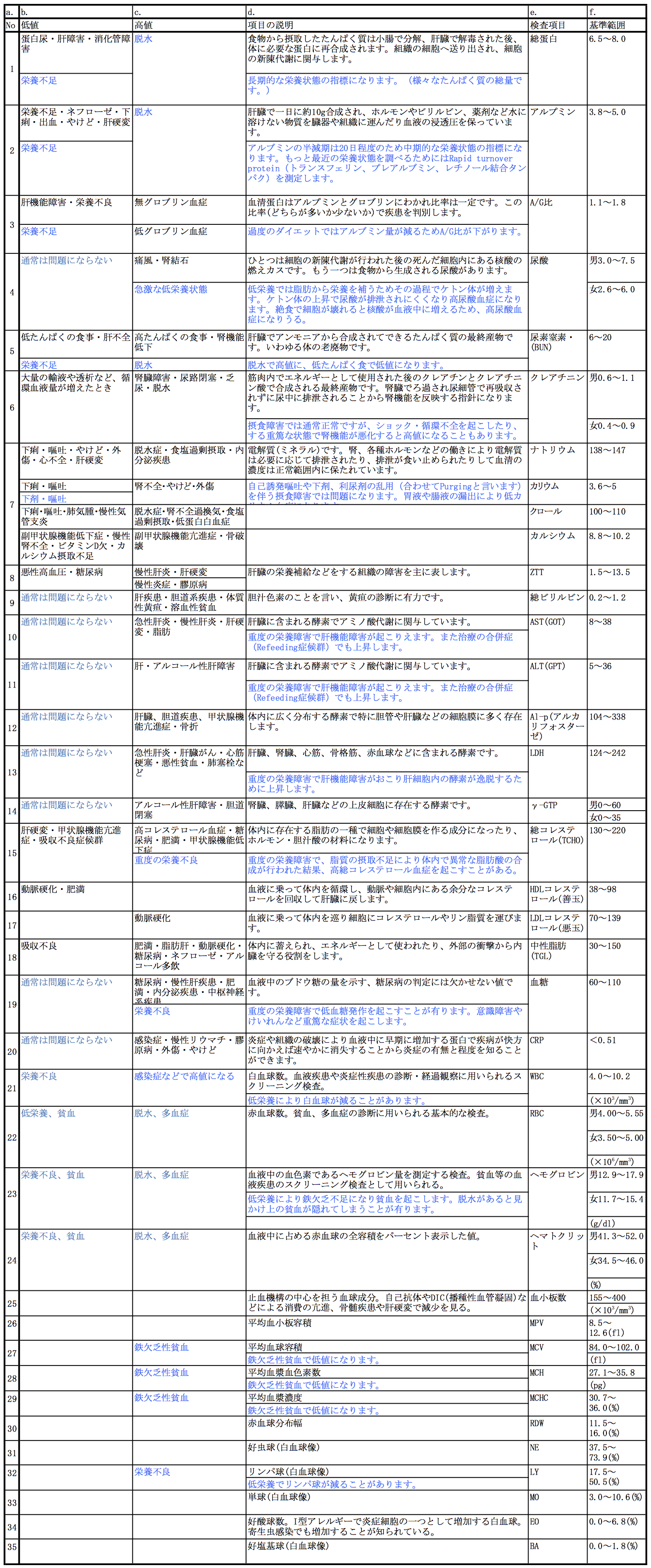

血液検査記録FORM 摂食障害の入院基準を作っている施設もあります。入院の理由には次の4つがあります。

1. 検査や診断のため

特に医療機関を受診した初期に多い。頭部MRI検査、心臓の超音波検査などいくつもの検査があるため入院中に行うことがあります。

また、入院した状況での本人の言動、食事の仕方などを実際に観察し、正確な診断をつける目的もあります。

2.危険な身体症状がある場合

Step1の【3.重症時の症状】に記載したような身体症状のうち、不整脈、けいれん、意識障害など心臓や脳に影響があり、生命に関わる危険な症状がある場合には入院が必要になります。施設によっては体重減少が20%以上と基準があることもあります(数値は他医師にも要確認)。

3. 危険な精神症状がある場合

自傷・他害・自殺企図

重いうつ病

4. 外来での通院治療が難しい場合

患者本人がなかなか治療を受け入れられずに、治療拒否をしたり、外来治療中にもかかわらず、体重減少が進行したりしてしまう場合などに入院を勧めることが有ります。

摂食障害の入院基準を作っている施設もあります。入院の理由には次の4つがあります。

1. 検査や診断のため

特に医療機関を受診した初期に多い。頭部MRI検査、心臓の超音波検査などいくつもの検査があるため入院中に行うことがあります。

また、入院した状況での本人の言動、食事の仕方などを実際に観察し、正確な診断をつける目的もあります。

2.危険な身体症状がある場合

Step1の【3.重症時の症状】に記載したような身体症状のうち、不整脈、けいれん、意識障害など心臓や脳に影響があり、生命に関わる危険な症状がある場合には入院が必要になります。施設によっては体重減少が20%以上と基準があることもあります(数値は他医師にも要確認)。

3. 危険な精神症状がある場合

自傷・他害・自殺企図

重いうつ病

4. 外来での通院治療が難しい場合

患者本人がなかなか治療を受け入れられずに、治療拒否をしたり、外来治療中にもかかわらず、体重減少が進行したりしてしまう場合などに入院を勧めることが有ります。A.医療機関への受診が必要となる場合

急な体重減少がある、食事の様子がおかしい、体調不良があるなど、お子さんに摂食障害の可能性があることを疑った場合は、摂食障害の兆しを見分ける方法を参考にしてください。

どの医療機関を受診すべきかについては相談窓口・医療機関に詳細を記載しているので参考にして下さい。

B.お子さんへの説明

一般的にはお子さん自身は、自分が病気だとは思っていないことが多いため、病院受診を嫌がる可能性があります。

その際には本人が訴えているお腹の不調(腹痛・便秘など)や寒気・ふらつきなどの症状に注目しましょう。

訴えている症状が心配だから、大きな病気がないかどうかを確認してもらうために医療機関を受診することを勧めましょう。

C.外来通院

受診・精査の結果摂食障害ということが判明しても軽症の場合は外来治療が中心となります。主治医の先生、本人、家族で治療方針を確認し、治療目標を明確にしましょう。

C-1外来通院での注意点

通院治療で体重が増えてくると、本人に治療への抵抗感が増したり、家族にやつあたりしたりするなどの葛藤が必ず出てきます。

主治医の先生とそれらの問題を共有し、治療目標がぶれないようにすることが大切です。

C-2入院治療後の外来通院での注意点

入院治療後の外来通院の家族の体制も非常に重要です。

医療施設や入院の目的により退院の基準は異なりますが、精神的にも身体的にも落ち着いた状態で退院する事が多いと思います。

しかし、入院生活から自宅に帰ることによって再び環境が大きく変わります。

この環境の変化を上手く乗り切ることが摂食障害治療の大きなポイントになります。

病院を受診すると摂食障害の患者さんにお薬が処方されることはよくあります。しかし、大切なことは、お薬は摂食障害の治療の補助的な役割でしかないと言うことです。つまり、摂食障害はお薬だけでは治りません。

お薬は、摂食障害の患者さんの症状や合併症に合わせて処方されます。では、次にその代表的なお薬について見ていきましょう。

1. スルペリド(商品名ドグマチールなど)

胃腸の動きを改善させる胃薬の一種ですが、脳にも働き、抑うつ症状を改善させる効果もあります。

2. パロキセチン(商品名パキシルなど)

選択的セロトニン再取込阻害薬(Selective Serotonin Reuptake Inhibitors)、略してSSRIと呼ばれるグループのお薬です。摂食障害の症状の一つとして強迫性障害があります。強迫性障害とは、「食べたらダメ」という強い思い(強迫観念)により、全く食 べなくなったり、食べても吐いてしまったりする状態のことです。この薬は、強迫性 障害を改善させる効果があります。また、抑うつ症状も改善させる働きがあります。

3. リスペリドン(商品名リスパダール)

4. オランザピン(商品名ジプレキサ)

非定型抗精神病薬と呼ばれる薬の一つです。強い不安や抑うつなどの精神症状を改善させる働きがあります。肥満恐怖が強い患者さんに処方されることがあります。

5. リン製剤

摂食障害の治療は栄養療法が大切になりますが、極度の飢餓状態から急に栄養を取るとリフィーディング症候群と呼ばれる合併症を起こすことがあります。リフィーディング症候群は低リン血症のような電解質異常に伴いけいれん発作を起こすことがあるためその予防としてリン製剤を使用します。

6. 各種便秘薬

摂食障害の患者さんは、便秘や腹部症状を訴えることが多いです。そのため、極度の便秘に対する治療薬として処方されることがあります。しかし、便秘薬の使いすぎは、栄養障害の原因にもなり得るため注意が必要です。

7. カルシウム製剤、ビタミンD製剤

骨粗しょう症の予防・治療のために処方されることがあります。

しかし、大切なのは栄養療法で、その予防・治療効果は不明です。

8. ホルモン製剤

摂食障害の合併症として生理不順や、無月経があります。無月経に対する治療としてホルモン製剤を使用することもあります。

まとめ

上記に紹介した薬以外にも実際には様々な薬が使われることがあります。しかし、薬物療法は補助的な治療であることを理解し過度に薬に頼らないことが大切です。